В каждой российской семье есть свои Герои. Это наши отцы и деды, победившие фашизм в годы Великой Отечественной войны. Святая обязанность каждого из нас сегодня – сохранять и передавать из поколения в поколение истории о мужестве и героизме.

В каждой российской семье есть свои Герои. Это наши отцы и деды, победившие фашизм в годы Великой Отечественной войны. Святая обязанность каждого из нас сегодня – сохранять и передавать из поколения в поколение истории о мужестве и героизме.

Память о военном времени хранится в рассказах родных и близких, оставшихся письмах с фронта и на военных фотографиях. Люди, подарившие потомкам мирное небо над головой, не должны быть забыты.

Сотрудники ФАУ «РОСДОРНИИ» чтут подвиг родственников, в боях защищавших Родину. Мы стараемся равняться на наших великих предков в своей ежедневной работе и повседневной жизни, стараемся быть похожими на них.

Никто не забыт, ничто не забыто!

Селиванова Ольга Сергеевна, отдел мониторинга стоимости строительных ресурсов:

Мордвинов Георгий Иванович родился в 1886 году.

Советский разведчик. Воевал еще в Первую мировую войну в конной разведке. С 1918 года служил во Всероссийской чрезвычайной комиссии. В начале ВОВ был направлен в четвертое управление НКГБ, где занимался формированием партизанских отрядов в тылу врага. В октябре 1941 года командирован в Турцию, где вместе с Н.И. Эйтингеном и А.Э. Тимашковым участвовал в организации покушения на немецкого посла Франца фон Папене. Однако в марте (после неудачного покушения) был арестован вместе с разведчиком Леонидом Корниловым. Был приговорён к 20 годам тюрьмы. Разведчиков освободили в 1944 году. В том же году Георгий Иванович направлен для участия в операции «Березино». Затем был переброшен в немецкий тыл, откуда возвратился в мае 1945 года. После этого Георгий Иванович был переведён на Дальний Восток, где занимался организацией разведывательной работы в Маньчжурии. В дальнейшем был назначен резидентом советской разведки в Маньчжурии, работал под прикрытием заместителя управляющего Китайской Чанчуньской железной дороги.

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, а также многими медалями. Награждён двумя орденами Монгольской Народной Республики — Красного Знамени 1-й и 2-й степеней. Трижды представлялся к званию Героя Советского Союза.

Цымбалюк Александр Васильевич, филиал Хабаровск:

Цымбалюк Иван Акимович родился в 1897 году.

Имел звание сержанта. Служил командиром танка.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Японией».

Рябинина Тамара Николаевна, помощник директора Дальневосточного филиала ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Мошкаров Николай Владимирович родился в 1928 году.

В 1941 году стал юнгой, а в 1945 году получил звание матроса.

В 1945 году во время войны с Японией служил на военном крейсере «Резвый».

Награжден медалью «За победу над Японией». Признан участником ВОВ.

Андреева Ирина Леонидовна, филиал Хабаровск:

Мельников Павел Михайлович родился в 1910 году.

Имел звание рядового, впоследствии ефрейтора.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Яновский Борис Федорович, отдел диагностики искусственных сооружений:

Фейгилавичус Арон Моисеевич родился в 1919 году.

Являлся лейтенантом артиллерии.

Награжден орденом Красной Звезды, а также орденом Отечественной войны II степени.

Яновский Борис Федорович, отдел диагностики искусственных сооружений:

Тамбовцев Иван Макарович родился в Мордовской АССР в 1889 году.

Имел звание политрука.

Награжден медалью «За боевые заслуги».

Яновский Борис Федорович, отдел диагностики искусственных сооружений:

Тамбовцев Павел Макарович родился в Мордовской АССР в 1898 году.

Являлся гвардии майором административной службы.

Награжден орденом Красной Звезды.

Яновский Борис Федорович, отдел диагностики искусственных сооружений:

Тамбовцев Николай Макарович родился в Мордовской АССР в 1904 году.

Погиб первого мая 1944 года в Белоруссии (БССР).

Мартиросян Мариам Аркадьевна, отдел управления финансами:

Ханларов Александр Аракелович родился в 1923 году.

Имел звание старшего политрука. Являлся командиром взвода минометной батареи.

Награжден медалью «За боевые заслуги».

Золоторева Юлия Сергеевна, департамент планирования и финансов:

Либеров Алексей Петрович родился в 1924 году. Был красноармейцем.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Золоторева Юлия Сергеевна, департамент планирования и финансов:

Рябчиков Алексей Дмитриевич был рождён в 1925 году.

Являлся старшим краснофлотцем.

Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Полякова Анастасия Вячеславовна, отдел управления финансами:

Царьков Николай Васильевич родился в 1904 году.

Во время Великой Отечественной войны получил 2 ранения.

Был награжден медалью «За отвагу».

Хрисанова Любовь Николаевна, финансово-аналитический отдел:

Герасимов Николай Герасимович родился в 1922 году.

Являлся гвардии младшим лейтенантом. Служил в 185 стрелковой дивизии, четвертой ударной армии (первый Прибалтийский фронт).

Николай Герасимович был разведчиком и за совершение подвигов от 23 декабря 1944 года и 3 января 1945 года (взятие казарм противников) награждён Орденом Красной Звезды.

Был ранен. Пройдя восстановление в госпитале, снова встал на защиту своей страны. Окончил войну штурмом Кёнигсберга.

Также награжден орденом Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны, медалями «За победу над Германией» и «За взятие Кёнигсберга».

Селиверстов Петр Васильевич, специалист отделения лабораторного обеспечения:

Селиверстова Анна Степановна родилась в 1923 году.

Участница битвы за Сталинград. Инвалид Великой Отечественной войны второй группы.

Награждена орденом Отечественной войны.

Селиверстов Петр Васильевич, специалист отделения лабораторного обеспечения:

Селиверстов Василий Константинович родился в 1919 году.

Имел звание рядового.

Награжден орденом Отечественной войны.

Окатова Эльмира Наильевна, помощник директора Уральского филиала:

Давлетгараеев Салимгарай родился в 1908 году.

В 1941 году практически сразу после начала Великой Отечественной войны отправился на фронт.

В 1942 году был ранен и комиссован в тыл для выздоровления. Находясь в своей родной деревне, взял на себя обязанности председателя колхоза.

В 1943 году вновь был призван и служил в 38 гвардейской стрелковой дивизии.

Убит 22 марта 1944 года. Похоронен в Украинской ССР, Волынской области, Ратновском районе, деревне Мокраны.

Кондратов Алексей Леонидович, и. о. директора Уральского филиала:

Плешивцев Яков Филиппович был рождён в 1906 году.

Призван на службу 14 июля 1941 года. Воевал на Карельском фронте в 7 армии 314 стрелковой дивизии (разведывательная рота).

С 13 сентября 1941 года по 11 апреля 1942 года действовал в составе указанных соединений в должности рядового бойца.

11 апреля 1942 года при наступлении в районе Свирь-2 был тяжело ранен в область левого локтевого сустава с повреждением кости и последующей ампутацией левой руки.

Награжден медалью «За боевые заслуги».

Ковешников Артём Александрович, отдел технического обеспечения испытаний ИТС:

Крылов Георгий Алексеевич родился в 1909 году. Являлся майором юстиции.

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».

Ищук Андрей Сергеевич, руководитель проекта:

Пепеляева Надежда Григорьевна родилась в 1923 году.

Являлась тружеником тыла.

Ищук Андрей Сергеевич, руководитель проекта:

Пепеляев Гаврил Алексеевич родился в 1925 году. Сержант 600 стрелкового полка 147 стрелковой дивизии.

Во время боевых действий потерял руку. Являлся инвалидом Великой Отечественной войны.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны и орденом Славы I степени.

Глазачёва Ирина Игоревна, судебно-претензионный отдел:

Рябев Илья Ильич родился в 1912 году. Являлся гвардии рядовым.

Награжден медалью «За отвагу», орденом Славы III степени.

Алябьева Татьяна Александровна, Начальник отделения ОДД:

Пряхин Максим Константинович рождён в 1911 году.

Попал в концентрационный лагерь «Понятова» в Польше. Был подвергнут принудительному труду. Там же и умер от голода в 1942 году.

Алябьева Татьяна Александровна, Начальник отделения ОДД:

Червяков Георгий Петрович родился в 1913 году. Служил гвардии старшим лейтенантом.

22 июля 1945 года награжден орденом Красной Звезды.

Алябьева Татьяна Александровна, Начальник отделения ОДД:

Ольховский Тимофей Никифорович пошёл на фронт добровольцем. Не остановило даже то, что его дети были совсем маленькими.

Пропал без вести.

Гурьянова Ольга Владимировна, помощник директора Оренбургского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Козлов Михаил Федорович родился в 1909 году. Имел звание старшего сержанта. Ушел на фронт в августе 1941 года.

5 апреля 1944 года Козлов Михаил Федорович, старший группы разведки, подавлял огонь левого фланга противника, чем создал возможность захвата землянки. Группа разведчиков захватила двух пленных. В траншейном бою лично уничтожил двух немецких солдат. Убит 28 марта 1945 года.

Награжден орденом Красного Знамени, орденами Славы II и III степени.

Галкин Иван Александрович, директор Оренбургского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Мусорин Федор Андреевич родился 20 августа 1901 года.

Ушел на фронт 26 марта 1942 года. Рядовой роты автоматчиков красноармеец Мусорин Ф.А. награжден медалью «За отвагу» за то, что он во время боя 18 мая 1943 года за высоту 182, где был поставлен наблюдателем, под сильным оружейно-миномётным и пулемётным огнём противника давал донесения о враге точно и вовремя. Был ранен, но не ушёл с поста до замены.

Награждён орденом Славы III степени за то, что во время боёв на Одерском направлении с 22 марта 1945 года по 24 марта 1945 года, когда враг при поддержке крупных сил пехоты и танков контратаковал наши боевые порядки в районе м. Альт-Тухебанде, товарищ Мусорин при защите своих позиций уничтожил огнём из автомата восемь солдат противника и захватил в плен четверых солдат, чем способствовал отражению контратак и удержанию занимаемых рубежей плацдарма.

Мусорин Федор Андреевич – участник двух войн: гражданской и Великой Отечественной. В первые же месяцы войны он оказался на фронте.

Служил полковым разведчиком. Фронтовик не любил вспоминать это тяжелое время. Все пришлось пережить: и горечь отступлений, и радость побед. Приходилось и пленных брать, и раненых товарищей вытаскивать с поля боя под ураганным огнем. Вспоминал, как однажды, уже в Польше, когда враг отчаянно сопротивлялся и поливал позиции советских войск шквальным огнем, их часть несла большие потери, было много раненых, и не было никакой возможности вынести их с поля боя. Часть удалось забрать, но фашисты, чтобы остановить наступление наших войск, открыли шлюзы на плотине, и вся низина была затоплена. Раненые, которых не успели вынести, погибли. Навсегда остались в памяти картины сожженных деревень, разрушенных городов, слезы детей, с которыми солдаты делились последним куском хлеба. Никогда не забыть старому солдату трупы детей, растерзанных фашистами, колодцы с отравленной водой, заминированные поля.

В редкие минуты затишья вспоминал своих жену и девочек (их было четверо, а о рождении пятой узнал из письма, пришедшего из родной Алексеевки), переживал, как им там живется.

А потом была радость наступлений и первых побед. Довелось освобождать Польшу, дойти до Берлина. Был награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией».

Вернулся домой в победном 1945 году. Было ему уже 44 года. После войны долгие годы трудился в родном колхозе. Умер в 1994 году.

Верхоляк Анастасия Олеговна, ведущий специалист отделения лабораторного обеспечения:

Антипин Петр Савельевич родился 19 декабря 1925 года. Имел звание ефрейтора, служил связистом.

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом «Отечественная война II степени», а также юбилейными медалями.

Беляева Галина Ивановна, специалист по персоналу Волгодонского филиала:

Милаев Стефан Трофимович родился в 1912 году. Имел звание сержанта, впоследствии старшего сержанта. Был механиком-водителем танка Т-34.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками, будучи механиком-водителем танка, 5 марта 1944 года ворвался в оборону противника у с. Черемисское Киевской области. В составе экипажа танка уничтожил один танк, две пушки, четыре колесные машины и десять солдат и офицеров противника.

9 марта 1944 года три танка батальона были отрезаны от своих частей на северной окраине г. Умань. Милаев С.Т. на большой скорости прорвался к танкам и доставил боеприпасы, что позволило танкам попасть в центр г. Умань. В боевых наступательных действиях на Варшавском направлении с 29 по 30 июля 1944 года на своем танке в атаках все время шел впереди, ведя разведку боем. Огнем и гусеницами танка в составе экипажа уничтожил две минометных батареи, одну батарею ПТО, сжег восемь колесных машин с грузами. Разбил два блиндажа и до 50 человек вражеских солдат и офицеров.

В боях по прорыву укрепленной глубоко эшелонированной обороны противника с 14 по 18 января 1945 года в районе д. Анелин, г. Дужи, д. Жабянка, находясь в экипаже танка, смело и мужественно вел свою боевую машину на укрепления врага. Умело маневрируя на поле боя, он преодолел целый ряд инженерных сооружений противника и его танк без ремонта, будучи подбитым на поле боя, продолжил выполнять боевую задачу. В составе экипажа уничтожил один танк, семь орудий, 35 пулеметов и около 150 вражеских солдат и офицеров.

В боях с 10 по 25 марта 1945 года при расширении плацдарма на западном берегу р. Одер неоднократно проявлял мужество и отвагу. Действуя в составе экипажа, он умелым вождением и маневренностью своего танка на поле боя дал возможность своей команде преодолеть сопротивление противника и пройти первую и вторую линии траншей. Несмотря на сильный артиллерийский и минометный обстрел, экипаж выполнил боевую задачу и сохранил танк в бою. Благодаря этому пехота смогла выйти на рубеж без потерь и закрепиться на нем. Было уничтожено три орудия, два ДЗОТа, четыре пулеметные точки, шесть «Фаустников» и более 20 гитлеровцев.

В боях с 16 по 29 апреля 1945 года при прорыве сильно укрепленной обороны врага на западном берегу р. Одер, а также при ликвидации окруженной группировки юго-западнее г. Фюрстенвальде Стефан Трофимович проявил доблесть и мужество. Лично уничтожил три пулеметных гнезда и своевременно указывал цели командиру танка. Экипажем уничтожены две минометных батареи, четыре зенитных орудия, один бронетранспортер, пять автомашин с военными грузами, десятки вражеских солдат и офицеров. Был награжден медалью «За отвагу», орденом «Отечественная война I степени», дважды орденом «Отечественная война II степени», орденом «Слава III степени».

Белоглазова Светлана Анатольевна, отдел внедрения и сопровождения информационных систем:

Удодов Иван Филиппович родился в 1906 году. Воевал в составе 619 стрелкового полка 203 стрелковой дивизии 1-ой гвардейской армии.

Награжден медалью «За отвагу».

Иванов Алексей Вячеславович, отдел мониторинга и методологического обеспечения технологий информационного моделирования:

Иванов Александр Алексеевич награжден Орденом Ленина, Орденом Красного Знамени и Орденом Красной Звезды.

Думенко Виктор Александрович, отдел методического обеспечения сохранности автомобильных дорог:

Феоктистов Александр Захарович родился в 1914 году в Дагестанской АССР, Кизлярском р-н, ст. Александро-Невский. Воевал в 42 минометной бригаде, 777 стрелковом полку 227 стрелковой дивизии, 1868 зенитном артиллерийском полку, 544 стрелковом полку.

Награжден Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Красного знамени, Орденом Красной звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне.

Домницкий Алексей Александрович, департамент научно-технического развития и стандартизации:

Домницкий Алексей Тимофеевич родился 15 марта 1915 года в Краснодарском крае. Призван в ряды РККА в 1936 году на флот. Завершил срочную службу весной 1941 года. С началом ВОВ продолжил службу на крейсере «Молотов» Черноморского флота, завершив её в 1946 году. После войны и до последних дней жизни работал в транспортной отрасли – крановщиком в порту г. Туапсе.

Награжден орденом «Красная Звезда», медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За оборону Севастополя», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», юбилейной медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.».

Головченко Ирина Викторовна, отдел организации и безопасности дорожного движения:

Никулов Виктор Иванович родился в 1924 году. Был главным геологом Восточного рудоуправления. Награжден военными наградами: медалью «За отвагу», медалью «За освобождение Варшавы», медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной войны I степени. В мирное время награжден орденом «Трудового Красного Знамени» и юбилейными медалями.

Награжден юбилейным знаком «50 лет вызволения Украины», юбилейной медалью «60 год вызволения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков».

Награжден медалью «ВЕТЕРАН ТРУДА» за долголетний добросовестный труд, юбилейным знаком «50 лет атомной отрасли».

С 1951 по 1957 гг. работал в загранкомандировке в Восточной Германии в т.ч. в должности Главного геолога Шахты загранпредприятия.

Головченко Ирина Викторовна, отдел организации и безопасности дорожного движения:

Михеев Михаил Алексеевич родился в 1904 году. Воевал в составе 2 белорусского фронта 2-й ударной армии 623 минометного полка. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За освобождение Варшавы», медалью «За победу над Германией», медалью «За боевые заслуги» и другими юбилейными медалями, а также медалью «Ветеран труда» в мирное время.

Церевитинова Юлия Георгиевна, помощник руководителя:

Колесов Георгий Васильевич родился в 1923 году.

Имел звание гвардии капитана.

На Волге, немного ниже Костромы, стоит маленький городок Плёс. Этот древний город прославило творчество художника Левитана. Но в своей семье он известен не поэтому. На известной картине Левитана «Золотой плёс» выделяется трёхэтажное белое здание, стоящее над Волгой. В этом здании раньше была средняя школа, в которой преподавали прабабушка Александра Ивановна и прадедушка Василий Иванович Колесовы. Прадед много лет был директором этой школы. Бабушка, Надежда Васильевна, и её старший брат Георгий Васильевич окончили эту школу. Причём Георгий Васильевич окончил её с отличием и с правом поступления в высшую школу без экзаменов. Кроме того, что он успешно учился, Георгий Васильевич ещё очень неплохо рисовал (сохранились его этюды маслом) и играл на нескольких музыкальных инструментах, в том числе на гитаре. Но через год после окончания школы он отправился воевать. И получалось это у него хорошо, как и всё то, за что он брался. Войну он закончил в Германии артиллерийским капитаном.

Будучи командиром батареи 120-мм миномётов 342 стрелкового полка 136 Киевской Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии, Георгий совершил подвиг, за который был удостоен ордена «Отечественной войны I степени». Во время ожесточенных наступательных боёв по прорыву долговременной сильно укреплённой оборонительной линии противника 14 января 1945 года в районе д. Станиславово Пултусского уезда Варшавского воеводства Колесов Г.В., поддерживая огнём 120-мм миномётов наступательные действия стрелкового батальона, умелой организацией огня своей батареи нанёс противнику большой урон живой силе и технике, расчистив путь движения стрелковых рот. 15 января 1945 года засёк расположение двух немецких батарей 31-мм миномётов. Произведя перестрелку, массированным налётом подавил огонь обеих батарей. Во время боя за д. Нуна 16 января 1945 года Колесов Г.В. личным наблюдением установил местонахождение вражеских огневых точек и подавил их, вызвав огонь миномётов. В бою 17 января 1945 года группа атакующих гитлеровцев приблизилась непосредственно к наблюдательным пунктам Колесова. Рискуя попасть под огонь собственных миномётов, Колесов вызвал огонь по рубежам вблизи своего наблюдательного пункта и нанёс немцам большие потери.

Георгий прошёл всю войну, однако домой не вернулся. Он погиб в Германии осенью 1945 года в результате несчастного случая.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени.

Церевитинова Юлия Георгиевна, помощник руководителя:

Церевитинов Сергей Сергеевич родился в 1931 г. и вырос в посёлке «Сокол» на севере Москвы. Когда ему исполнилось 10 лет, началась война. Он с мамой и сестрой остался в опустевшей Москве.

Осенью через район Сокол прошла вторая линия обороны Москвы. Через весь посёлок «Сокол» протянулась баррикада с амбразурами, противотанковым рвом и надолбами. В сосновом бору между улицами Левитана – Панфилова – Алабяна были установлены зенитная батарея и лебёдки для подъёма аэростатов заграждения. В посёлке квартировали тыловые части дивизии генерала Панфилова. Сергей работал как велосипедист-связист по доставке указаний и сообщений штаба ГО жителям и повесток райвоенкомата. За помощь группе самозащиты его и его товарища в 1944 г. наградили медалью «За оборону Москвы», ему было всего 13 лет!

После войны Сергей учился в школе, занимался велосипедным спортом. Команда мальчишек Ленинградского района, в которой тон задавали соколяне, выиграла командное юношеское первенство Москвы в шоссейной гонке на 20 км с раздельным стартом. В 1948 и 1949 гг. Сергей стал чемпионом среди юношей по гонкам на треке и обладателем всесоюзных рекордов по четырем дистанциям, позднее – чемпионом МГУ и общества «Наука», но не только по велосипедному спорту, но и по фигурному катанию и стрельбе.

После школы Сергей Сергеевич поступил на физфак МГУ. Дипломную работу по исследованию ядерно-активных космических частиц в широких атмосферных ливнях он делал в ФИАНе. А с декабря 1954 г. стал сотрудником Института Атомной Энергии им. И.В. Курчатова.

В те годы, после создания нашей страной атомной бомбы и после пуска первой в мире атомной электростанции в Обнинске, казалось, что вскоре и термоядерную реакцию удастся сделать управляемой. С тех пор прошло более 50 лет напряжённой работы учёных во всех странах, а до создания термоядерного реактора ещё далеко. Сергей Сергеевич участвовал в разработке многих новых приборов и сложных установок, методов нагрева и изучения поведения нагретых до миллиона градусов газов, опубликовал более 250 печатных работ, стал кандидатом физико-математических наук. Созданный им надёжный, бесшумный и быстросрабатывающий (десятые доли микросекунды) высоковольтный (до 50 тыс. вольт) вакуумный выключатель на токи до двух миллионов ампер широко используется в экспериментах начиная с 1960 г.

Отмечен многочисленными наградами: четырьмя медалями Президиума ВС СССР, награждён знаками «Заслуженный ветеран ИАЭ» и «Ветеран атомной энергетики и промышленности», неоднократно премировался и выдвигался на доску почёта Троицкого института инновационных и термоядерных исследований.

Церевитинова Юлия Георгиевна, помощник руководителя:

Терехов Василий Семёнович родился в 1903 г в большой крестьянской семье в с. Красное Калужской области.

Поступил в институт Плеханова, получил высшее образование и до войны работал экономистом. У Василия Семёновича было двое детей: Толя и Юля.

Во время войны Василий Семёнович служил на 23 военно-автомобильной дороге (ВАД-23) в качестве политработника – сперва замполитом в ДКУ, потом заместителем начальника политотдела дороги. В своей работе он всегда проявлял инициативу и смекалку в организационной и массово-партийной работе, самоотверженно вёл массу на образцовое выполнение задания командования. Особенно Василий Семёнович проявил себя в организации красноармейской художественной самодеятельности. Всячески поддерживал боевой дух товарищей, воодушевлял их на подвиги (несмотря на то, что сам во время войны потерял единственного сына).

Также Василий Семёнович проводил энергичную работу по политическому воспитанию молодых коммунистов, проявил большую работу по беспрекословному выполнению задания командования, особенно в период ликвидации вражеской группировки, окружённой в районе Корсунь-Шевченковского.

За период службы на ВАД-23 получил несколько благодарностей. Представлен к награждению Орденом Красной Звезды за самоотверженную работу и образцовое выполнение командования. Конец войны встретил в Будапеште.

После войны научился играть на аккордеоне, а уже на пенсии серьёзно стал заниматься живописью, создавал картины из соломки и сухих растений, хорошо столярничал, знал переплётное дело, занимался пчеловодством, до последних своих дней (а прожил он 80 лет) занимался спортом.

Церевитинова Юлия Георгиевна, помощник руководителя:

Тарасевич Михаил Константинович родился в 1920 году в с. Шевченко Любечского района Черниговской области. В рядах защитников Москвы вместе с другими курсантами он преграждал фашистам путь под Яхромой, когда те форсировали канал (теперь на этом месте стоит обелиск защитникам Москвы).

Он всегда ругался, когда видел фильмы о войне, особенно такие, где бестолковых немцев легко побеждают доблестные советские воины. Сам он не любил рассказывать о войне, а если рассказывал, то был немногословен. Из этих немногих рассказов о войне складывалось впечатление не как о чем-то героическом и романтическом, а как о тяжёлой работе, которую надо выполнять и выполнять хорошо, потому что от этого зависит и твоя жизнь, и жизнь других людей. И он выполнял свою работу добротно. Неслучайно, когда началось формирование Войска Польского, воевавшего впоследствии бок о бок с Советской Армией, он был одним из тех офицеров, кто был переведён служить под польские знамёна, чтобы передавать боевой опыт. Войну Михаил Константинович закончил в Праге поручиком Войска Польского, командиром артиллерийской батареи.

После войны он связал свою жизнь с авиацией, а точнее, с аэрофотосъёмкой. перевозил матрицы для печати центральных газет на периферию (на так называемых «матричных рейсах»). Он летал пилотом, а затем штурманом. Ему были не понаслышке знакомы все самолёты тогдашней малой авиации, начиная со знаменитого По-2. Многие годы работал в полярной авиации, летал на вертолётах, случалось даже падать в вертолёте на тайгу. Затем служил в Управлении гражданской авиации центральных районов, Арктики и Антарктики. Награждён знаком «Отличник Аэрофлота», знаком отличия «За безаварийный налёт часов» (Пилот 12000), знаком «ГВФ За налёт 500 000 км» (золотой).

Каждый год, 9 мая, Михаил Константинович надевал форму, награды и отправлялся в Москву на встречу с однополчанами. Было время, когда день 9 мая не был выходным, но он никогда в этот день не выходил на работу и говорил, что заслужил такое право. Очень хорошо, что это право фронтовиков всё-таки подтвердили и сделали этот день выходным. Михаил Константинович не любил рассказывать о войне, но мысленно он всегда возвращался к своей фронтовой молодости, неслучайно его любимым чтением были военные мемуары. И потом, его всегда интересовала история. Он любил повторять: «Историю не надо учить, историю надо знать».

Антонов Роман Евгеньевич, отдел аналитики дорожной отрасли:

Печенюк Леонид Николаевич родился 6 ноября 1925 года в г. Винница Украинской ССР. Когда началось наступление немцев, находился с родителями в Туапсе. 15-летний Леонид ушел на фронт, сказав, что ему уже 17 лет. Служил связистом в 102 отдельном полку связи 48 армии. Получил тяжелое ранение в ногу. Начался столбняк, из-за чего в госпитале подумали, что он умер и отправили в морг. Пришедший медик случайно увидел, что Леонид еще жив и срочно отправил его на операцию. От ампутации ноги его спас ученик знаменитого хирурга Бурденко.

После войны Леонид Николаевич выучился на врача-рентгенолога и работал в психиатрической клинике. Был женат, имел 4 детей. Умер в 1997 году от воспалившейся раны ноги.

Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы 3-й степени за взятие Кенинсберга. Был участником Парада Победы на Красной площади в 1945 г.

Голубовский Денис Станиславович, отдел сопровождения строительного контроля:

Максименко Иван Иванович родился 23 июня 1906 года в селе Графовка Суджанского уезда Курской губернии в семье донского казака Ивана Дорофеевича Максименкова. В 1920 году был первым пионервожатым в селе Попасная, об этом во время СССР была установлена табличка на здании вокзала жд.ст. Попасная. Иваном Ивановичем было написано и издано несколько трудов по эксплуатации и устройству железной дороги и структуры с этим связанной.

С 1940 по 1942 годы занимал должность секретаря партбюро Северо-Донецкой ж.д, с конца августа 1941 по 1942 руководил эвакуацией Северо-Донецкой и Харьковской ж.д. в г.Токмак Туркменистанской ССР, во время эвакуации был тяжело ранен. С 13.07.1943 года в звании инженер-полковник НКВД назначен референтом заместителя Народного комиссара путей сообщения СССР, прослужил до 1949 года. В 1949 году назначен на должность старшего референта министра путей сообщения СССР, с которой и ушёл на заслуженную пенсию.

Награждён орденами «Ленина», «Трудового красного знамени», «Знак почёта», «Отечественной войны I степени»; медалями: «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945», «В память 800 лет Москвы», «100 лет со дня рождения В.И.Ленина» (за доблестный труд), «Ветеран труда» и многими юбилейными; вручён знак «Почётный железнодорожник».

Баранова Диана Эдуардовна, отдел информационного сопровождения Департамента внешних связей:

Сидоров Пантелей Михайлович родился в 1903 году в с. Красная Слобода Мичуринского района Тамбовской области. Служил в 1187 стрелковом полку 358 стрелковой дивизии. Погиб в бою при окружении Демидова 2 февраля 1942 года. Похоронен в г. Демидов Смоленской области.

Баранова Диана Эдуардовна, отдел информационного сопровождения Департамента внешних связей:

Бобылев Егор Иванович родился 3 марта 1923 года в Урицком районе Орловской области. Окончил 7 классов школы. Призван в армию в 1943 году. Служил в 112 зсп, 1398 орс УК БТ и МВ 1 ДВФ, 1398 отдельной роте связи бронетанковых и механизированных войск 1 Дальневосточного фронта. Награжден медалью «За боевые заслуги» за охрану командного пункта Командующего БТ и МВ 1-го ДВ Фронта в период военных действий с японскими захватчиками, и Орденом Отечественной войны II степени.

Баранова Диана Эдуардовна, отдел информационного сопровождения Департамента внешних связей:

Новгородов Иван Михайлович родился в 1914 году с. Губино Лебедянского района. Был женат на Новгородовой Екатерине Дмитриевне, имел трех дочек. Призван на службу в 1941 году. Служил во 2 гвардейской стрелковой дивизии. Пропал без вести в июле 1942 года в районе ст.Лихая г. Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Баранова Диана Эдуардовна, отдел информационного сопровождения Департамента внешних связей:

Лазарев Иван Степанович родился в 1918 году в деревне Зашево Данковского района Рязанской области. До начала войны окончил Тамбовский педагогический институт и работал учителем в сельской школе. Был женат на Лазаревой Наталье Фёдоровне, имел сына. В 1939 году поступил на службу в артиллерийские войска в городе Уфе. Воевал в составе 361 стрелковой дивизии. Погиб 14 января 1942 года в Ржевской битве. Имел звание лейтенанта, награжден медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».

Шульберекова Евгения Вячеславовна, отдел сбора и обработки пространственных данных Сибирского филиала:

Тюкпеев Алексей Ананьевич был курсантом 35-ого учебного стрелкового полка с августа 1942 г. по май 1943 г. С мая 1943 г. по ноябрь 1943 г. служил командиром стрелкового отделения 8-й гвардейской воздушно-десантной бригады. С ноября 1943 г. по декабрь 1943 г. – командиром стрелкового отделения 93-ого стрелкового полка. Был тяжело ранен и с декабря 1943 г. по май 1944 г. находился в 3220 эвакуационном госпитале.

В бою за высоту 1411 (Австрия) 17 апреля 1945 г. первый с отделением ворвался в траншею противника, гранатой уничтожил станковый пулемет противника, тем самым дал возможность стрелковому взводу продвинуться вперед. Награжден медалью «За отвагу» 18 мая 1945 г. (приказ 25/н), медалью «За победу над Германией».

Мерзликина Мария Александровна, управление исследований дорожно-строительных материалов:

Малютин Александр Константинович родился на окраине древнего Можайска. Он был старшим ребенком в семье с домашним именем Шурка.

С детства Шурка был любознательным и творчески одаренным ребенком. Он рано научился читать, и любимым его занятием стало чтение. Еще Шурка хорошо рисовал и писал стихи.

Вот какие замечательные стихи хранятся в семейном альбоме:

Где бы ни шел я суровой войною.

Как ты мне дорог,

Давний былинный,

Край подмосковный, край мой, любимый!

Дальние страны. Битвы, походы.

Неповторимой юности годы.

Все позабудется – меты и даты…

Край же, любимый в душе у солдата.

Снова березки меня привечают.

Низким поклоном, как друга встречают.

Красным платочком машут рябины.

Край подмосковный, край мой, любимый!

Много познали мы, мало прожили.

В подвиг, как в песню, всю душу вложили…

Не о тебе ли, мой край величавый,

Русская песня и русская слава?!

Зимой 1941 года, когда враг был разгромлен под Москвой и был освобожден Можайск, Шурка отправился в Москву и поступил там в железнодорожное ремесленное училище. Вскоре он стал помощником машиниста. Составы, на которых работал Шурка, доставляли боеприпасы, продовольствие и все необходимое для фронта, который в то время находился совсем близко, под Вязьмой. Шурку призвали на фронт в 1943 году, когда ему исполнилось восемнадцать лет. Утро расставания с домом он описал в своем дневнике так: «Поднялся я рано... На душе было торжественно и немного тревожно».

Александр Константинович воевал в составе Брянского и 2-го Белорусского фронтов. Освобождал от фашистов Кенигсберг и Могилев, форсировал Одер и брал Берлин. В жестоком бою на берегу реки Десны был тяжело ранен. На лечение был отправлен в госпиталь под Серпуховом.

В семейном архиве хранятся наградной лист и описание подвига деда. Там сказано, что в бою при уничтожении Данцигской группировки противника проявил личный пример мужества и отваги, умело командовал минометным расчетом в бою. Находясь все время со своим минометом в боевых порядках пехоты, умелым ведением минометного огня, поддерживал ее наступление, уничтожая при этом огневые точки и живую силу противника. В этом бою старшина Малютин со своим расчетом минометным огнем уничтожил 3 станковых пулемета, рассеял до роты пехоты противника, сосредоточившуюся для контратаки и взял в плен 41 солдата противника, чем способствовал выполнению боевой задачи.

Награжден Александр Малютин орденами Славы II и III степени. Медалями «За боевые заслуги» и «Форсирование Одера».

После окончания Великой Отечественной войны оставался в рядах вооруженных сил до 1948 года.

Цурков Владимир Дмитриевич, отдел методов проектирования:

Борзов Михаил Григорьевич призван на фронт в г. Одесса в 1941 году в 18 лет. В 1941 году получил первое ранение в руку и был отправлен на лечение в Нижний Тагил. Там же окончил танковую школу и уже танкистом вернулся на фронт. Во время Сталинградской битвы получил ранение в ногу, но не покинул ряды Советской Армии. Участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, дошёл до Германии.

Награжден орденами «Жукова», «Великой Отечественной войны 1 степени»; медалями «За победу над Германией в 1941-1945», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта».

Кузьмин Олег Николаевич, отдел инженерного обустройства автомобильных дорог:

Кузьмин Борис Александрович был призван на фронт в звании старшего лейтенанта артиллерии в 1941 году. Воевал в составе 2-ой Ударной армии. Прошел с боями от Старой Руссы и закончил войну в 1945 году в польском Кракове.

За боевые подвиги награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Варшавы», медалью «За победу над Германией». В мирное время награжден двумя орденами «Знак почета», медалью «За доблестный труд», а также еще 12 другими медалями СССР и Российской Федерации.

Васильева Эвелина Юрьевна, Начальник отдела информационного сопровождения:

Мой дедушка, участник и инвалид войны, Васильев Петр Иванович родился в горном азербайджанском селе Кировка, В 1942 году в 18 лет он закончил обучение во 2-м Бакинском военно-пехотном училище и в звании младшего лейтенанта был направлен в действующую армию на Северо-Кавказский фронт.

Под Моздоком Петр командовал пулеметным взводом и защищал Владикавказ. После освобождения Моздока при выполнении боевого задания у села Виноградное Петр Иванович был ранен и серьезно контужен. За успешное выполнение боевого задания его наградили медалью «За боевые заслуги». После лечения мой дед вновь шел по фронтовым дорогам Украины, Румынии, Болгарии, а закончил войну в Югославии. Второе ранение и контузию он получил при освобождении украинского села Пятихатки. За проявленное мужество его наградили второй медалью «За боевые заслуги».

Два боевых ордена, 18 медалей, подтверждают, что полковник Васильев Петр Иванович с честью и достоинством выполнил свой долг перед Родиной в тяжелые годы Отечественной войны.

После окончания ВОВ Петр Иванович продолжил службу в составе Вооруженных сил СССР на различных должностях. Совмещая службу с учебой, он окончил с отличием Высшую партийную школу при ЦК КПСС, Ереванский государственный университет и Высшую школу пропагандистов Министерства обороны СССР. Дедушка, работая в штабе 7-й Гвардейской армии (г. Ереван) на должности помощника начальника политотдела Армии, дважды избирался членом Бюро ЦК комсомола Армении, активно участвуя в патриотическом воспитании армейской и гражданской молодежи, за что был награжден почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, ЦК комсомола Армении и Президиума ЦК работников культуры СССР, а также другими грамотами и дипломами.

Мы продолжаем чтить память о нем и о его старших братьях, погибших на фронте.

Васильева Эвелина Юрьевна, Начальник отдела информационного сопровождения:

Мой прадед Дуда Михаил Никитич родом с Украины. Он погиб при форсировании Днепра у села Пушкаревка. После войны там был поставлен памятник погибшим и пропавшим без вести воинам. Фамилия моего прадеда тоже есть на том обелиске. Долгие годы дедушка Михаил считался пропавшим без вести и только в 70-е годы юнармейцами-поисковиками было установлено место захоронения в братской могиле деда и его однополчан. На это событие – открытие обелиска павшим в боях – были приглашены наши родственники.

Лавриненко Валерий Николаевич, Заместитель начальника отдела организационной и методической работы:

Я хочу рассказать о героях нашей семьи, защищавших Родину в Великой Отечественной войне.

Лавриненко Иван Степанович (брат моего дедушки) ушёл на войну осенью 1943 года. Он был разведчиком, рядовым, а как он воевал – видно из Наградных листов.

При форсировании Днепра Иван Степанович одним из первых переправился на другой берег, окопался на выгодном рубеже и открыл огонь по противнику, прикрывая переправу своих товарищей. В ходе боя уничтожил пять гитлеровцев. За этот подвиг в феврале 1944 года он был награждён орденом Красной Звезды.

Через два месяца, в апреле 1944 года, Иван Степанович получил высокую солдатскую награду – медаль "За отвагу". Во время уличных боёв в Одессе, увидев в окне жилого дома ведущих огонь вражеских снайперов, Иван Степанович по водосточной трубе взобрался наверх и броском гранаты в окно уничтожил двух снайперов. Прочёсывая улицы города от вражеских автоматчиков, Иван Степанович ещё и захватил в плен ехавшего на мотоцикле вражеского офицера.

А через три месяца Иван Степанович умер от ран. Ему было 19 лет...

Когда 18-летнего Ваньку-сорвиголову призвали в армию, все дедушки и бабушки на улице облегчённо вздохнули – наконец-то на улице станет поспокойнее. Никто и не удивился, что Ваньку сразу взяли в разведку – куда ж ещё такого разбойника брать?! А когда на Ваньку пришла похоронка – вся улица плакала...

Филиппов Афанасий Васильевич (брат моей бабушки) ушёл на войну в ноябре 1941 года, был водителем и пропал без вести в мае 1942 года.

Филиппов Александр Васильевич (брат моей бабушки, она называла его "Шурка") был сапёром и погиб при выполнении боевого задания в ноябре 1943 года на Керченском полуострове.

Богатырёв Михаил Тимофеевич (дедушка моей жены) ушёл на войну в декабре 1941 года. Он воевал в пехоте и пропал без вести под Ленинградом в апреле 1942 года. Дома остались жена и четверо детей. Жена была красавицей, и после войны к ней многие сватались. Но она до конца жизни, почти 50 лет, ждала своего Мишу и замуж так и не вышла.

Корнев Иван Васильевич (дедушка моей жены) воевал шесть лет с 1939 по 1945 год и, кроме Великой Отечественной, прошёл ещё три войны: финскую, в Монголии на реке Халхин-Гол и войну с Японией. В апреле 1944 года Иван Васильевич был награждён орденом Красной Звезды: будучи старшим водителем, в ночное время под вражеским огнём он организовал и, в том числе, своим личным примером обеспечил срочную перевозку строительных материалов для восстановления взорванного фашистами моста.

Лавриненко Николай Михайлович (мой любимый папка) родился в 1930 году.

Крепкий и несгибаемый, он несколько лет лежал после инсульта, но всё-таки смог встретить 75-летие Великой Победы и на несколько дней пережил своё 90-летие.

Мой папка тоже герой войны. Нет, он не воевал с фашистами, но будучи 12-летним мальчишкой, видел фашистов прямо перед собой и ненавидел их по-взрослому. Осенью 1942 года в его родной город Котельниково Сталинградской области вошла танковая армия Манштейна, которая рвалась к окружённой под Сталинградом армии Паулюса. У моего папки в доме несколько месяцев жили фашисты. Он рассказывал мне, как голодный таскал у фашистов тушёнку (а ведь если б увидели, расстреляли бы на месте). Однажды на окраине Котельниково после перестрелки наших разведчиков с фашистами 12-летний Колька даже завладел автоматом убитого фашиста и спрятал автомат дома. Но мама (моя бабушка) всё-таки нашла автомат и выбросила его в выгребную яму (это рассказала мне бабушка).

Именно в тех краях, недалеко от Котельниково, происходит действие книги и фильма "Горячий снег" выдающегося писателя-фронтовика Юрия Васильевича Бондарева, скончавшегося два года назад в возрасте 96 лет.

Вот она – короткая история героического подвига великих предков нашей семьи, погибших и выживших, отстоявших свободу и независимость нашей Великой Родины, завоевавших право на жизнь для всех нас – ныне живущих.

Как я могу забыть об этом?

Как мой сын и мои внуки могут забыть об этом?

КАК ВСЕ МЫ МОЖЕМ ЗАБЫТЬ ОБ ЭТОМ?

Козин Алексей Сергеевич, Экспертный отдел:

Егоров Николай Егорович родился в Смоленской области (Андреевский р-н, д. Кручи) 15 мая 1924 года.

Для того, чтобы попасть на фронт в 17 лет, приписал себе 1 год и 26 сентября 1941 года поступил на службу.

Воевал под Можайском, Брянском, Минском, Варшавой, Берлином, Кенигсбергом.

НАГРАДЫ:

Медаль «За оборону Сталинграда» 22.12.1942

Медаль «За боевые заслуги» 20.02.1943

Орден Отечественной войны II степени 13.07.1944

Орден Красной Звезды 03.04.1945

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 09.05.1945

Медаль «За взятие Кенигсберга» 09.06.1945

Медаль «За взятие Берлина» 09.06.1945

Орден Отечественной войны I степени

Пудова Наталья Геннадьевна, Отдел геофизических методов исследования:

Мой прадед родился в г. Астане Казахской ССР, был призван на военную службу в 19 лет в 1939 г. В 1941 г. был зачислен в состав 316-й стрелковой Панфиловской дивизии. Сражался в 1941 г. в битве под Москвой. Был командиром минометного отделения. В 1942 г. участвовал в сражении под Ржевом под командованием генерала-полковника И.С. Конева. В 1943 г. провёл 45 суток непрерывно в сражениях на Орловско-Курской дуге. Лично убил двух немцев: одного - в рукопашном бою, другого - из винтовки. Был тяжело ранен и контужен во время выполнения боевого задания в тылу врага. За бои на Курской дуге прадед был награждён Орденом «Красного Знамени».

Байлиева Айгозель Сейитгельдыевна, Заместитель начальника управления прикладных исследований законодательства:

Бердыев Ораз Мурадович, мой дедушка, в 1934 году поступил на службу в органы внутренних дел Туркменской ССР в должности рядового милиционера. В 1937 году по решению руководства был направлен в город Ташкент Узбекской ССР, в специализированный центр для подготовки и обучения руководящего состава.

В 1941 году дедушка ушел защищать Родину добровольцем. В период Великой Отечественной войны был командиром саперного взвода 95-го отделения саперного батальона. 2 апреля 1944 года навел мост в полосе боевых действий, чем обеспечил своевременный пропуск транспорта с боеприпасами. Действуя на переднем крае обороны, невзирая на сильный пулеметный огонь противника, своевременно замаскировал свою группу бойцов и полностью выполнил свое задание, устроив 30 пулеметных гнезд.

За подвиги во время Великой Отечественной войны дедушка дважды был представлен к правительственной награде – ордену Красной Звезды. Также в 1985 году был представлен к другой награде – ордену Отечественной войны I степени.

После окончания войны вернулся на службу в МВД ТССР в должности полковника. На заслуженный отдых Ораз Мурадович Бердыев вышел в 1967 году, отдав службе в органах внутренних дел более 30 лет.

Ерихонов Леонид Ильич, Начальник отдела правового сопровождения дорожной деятельности:

Ерихонов Леонид Самойлович, мой дедушка по отцовской линии, военный юрист, кандидат юридических наук, родился в г. Улан-Удэ Бурятской АССР. Закончил факультет хозяйства и права Иркутского университета по специальности «юрист». Работал следователем по Забайкалью и Дальнему Востоку. До войны закончил заочно Киевский госуниверситет, факультет романо-германской филологии. Работал помощником военного прокурора и военным прокурором на фронте при битве за Москву, в дальнейшем – на Юго-Восточном фронте, Донском фронте, был участником Сталинградской битвы. Имеет орден Красной Звезды, личные медали: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.».

После Сталинградской битвы переведен в Сибирский военный округ на должность заместителя военного прокурора Военной прокуратуры Красноярского гарнизона. В 1953 ушел в отставку, отошел от юридической деятельности, став заниматься филологией и иностранными языками, занимался исследованиями болгарской литературы и литературой южных славян. Его работы можно найти в сети «Интернет». Кандидат, а в дальнейшем – доктор филологических наук (диссертацию защитил в Софийском университете в Болгарии), профессор. Преподавал в Оренбурге, заведовал кафедрами иностранных языков в Пензенском Университете, Воронежском Инженерно-Строительном Институте, Воронежском Политехническом Институте.

Ерихонов Леонид Ильич, Начальник отдела правового сопровождения дорожной деятельности:

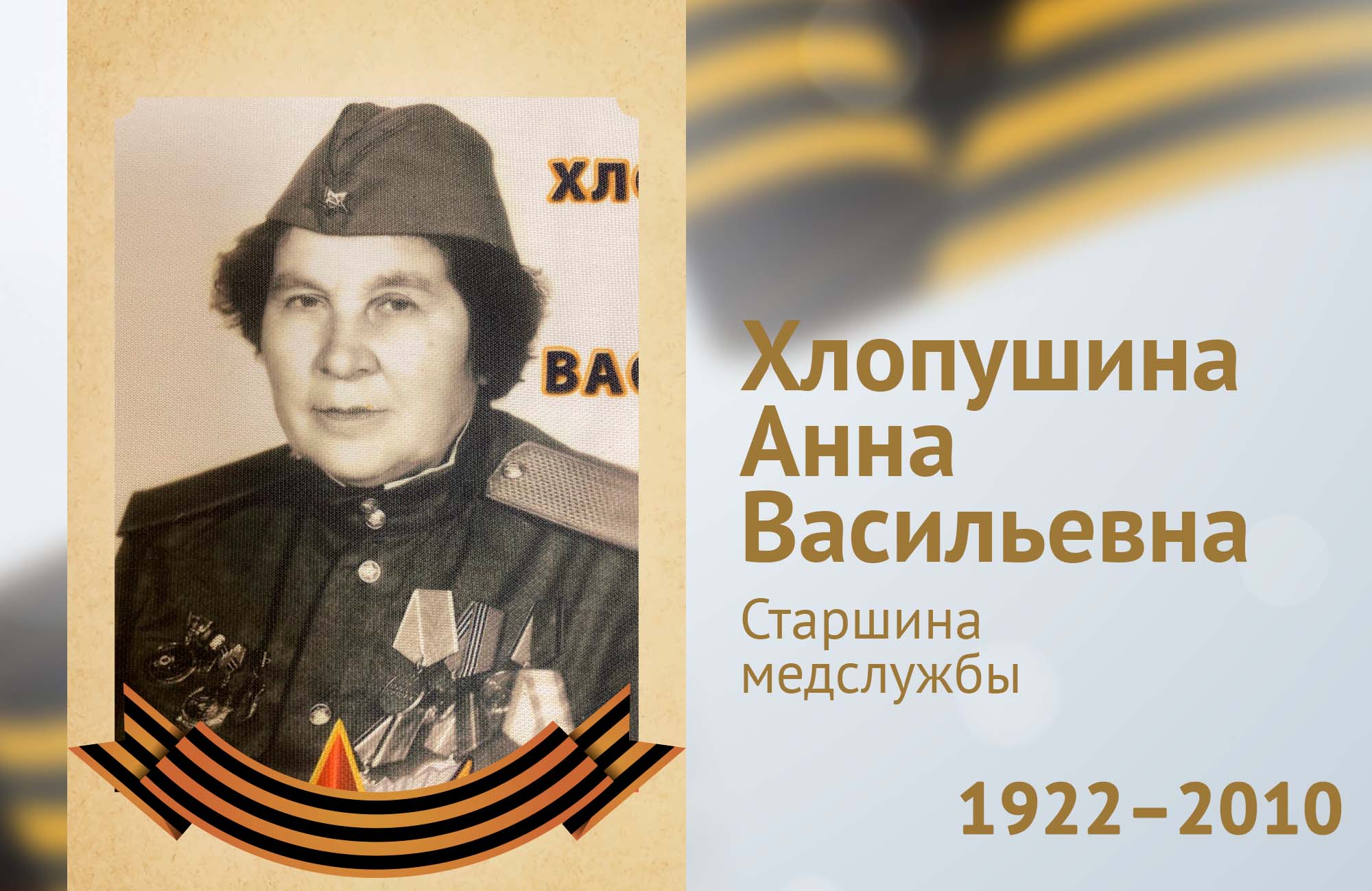

Хлопушина (Челнокова) Анна Васильевна, моя бабушка по линии матери, родилась в г. Севастополе, с конца 1920-х годов жила в г. Воронеже.

Участвовала в качестве санитарки на передовой в битвах за освобождение г. Воронежа, в дальнейшем – на Западном и 3 Белорусском фронтах, дошла до Кёнигсберга (Калининграда), работала в госпитале. Имела серьезное осколочное ранение в битве за г. Воронеж. Ветеран ВОВ, инвалид ВОВ. Имеет множество медалей и наград, в том числе юбилейных медалей, главные из которых: орден Отечественной войны II степени, медали - «За боевые заслуги», «За освобождение Воронежа», «За освобождение Кёнигсберга».

По окончании войны вернулась в город Воронеж. Поскольку рано стала вдовой, много работала, чтобы воспитать двоих дочерей. Пропагандировала здоровый образ жизни, любила петь, активно поддерживала память о военных днях, практически до конца жизни участница Воронежского хора ветеранов «Фронтовичка», который исполнял военные песни и ездил с концертами по всему Черноземью.

Кашевская Елена Викторовна, управление строительного контроля и мониторинга качества дорожных работ:

Призван 23.06.1941 из деревни Большой Бор Великолукской области.

Место службы – 2 стрелковая батарея 1071 стрелкового полка 311 стрелковой дивизии.

Представлен к награждению медалью «За оборону Ленинграда». Сведения о получении награды отсутствуют, погиб, на момент гибели полк стоял под Киришами Ленинградской области, место захоронения неизвестно. Полк дошел до Берлина.

Еремина Екатерина Николаевна, Отдел координации научных исследований:

Бурлаков Иван Григорьевич 1918 года рождения, уроженец с. Тамир, Кяхтинского района, Бурят-Монгольской АССР. Был призван на фронт по мобилизации Кяхтинским РВК 9 августа 1941.

Служил под командованием Рокоссовского, в северной группе войск, на 2-м Белорусском фронте.

С августа 1941 по август 1944 служил в 145 отделение стрелковой бригады – пулеметчик зенитных пулеметов-командир отделения.

С августа 1944 по май 1946 – 490 отделение зенитно-артиллерийский дивизион – пулеметчик зенитных пулеметов-командир отделения.

Воинское звание – сержант.

Награжден:

Орденом Отечественной войны II степени;

Медалями «За Отвагу», «За освобождение Варшавы»

Так он сам писал в своих мемуарах о военных годах:

«Прошел с Торопы пол Европы

И где я только не бывал,

Сражался в Минске, в Могилеве,

В кольце под Волховом бывал,

Ловать на бревнах переплывал,

Велики Луки защищал,

Варшаву, Торну освобождал.

Варшаву – Польскую столицу

Я сорок лет потом во сне видал.

Там шли бои за каждый метр,

Друзей я многих потерял.

Они погибли, не дожили до светлых дней конца войны...

Солдаты верили в победу

И знали, что она близка

Освобождая наши земли,

Деревни, села, города.

И вот настал тот день Победный!

Живет он в памяти всегда.

Рубеж на Одере был последний,

Кричали радостно «УРА»! …

Сам маршал Рокоссовский

Солдат с Победой поздравлял!

Дарил на память письма «Благодарственные» солдатам крепко руки пожимал…»

Дальневосточный филиал:

Курсант Тихоокеанского высшего военно-морского училища.

Погиб 23.08.1945 на боевом посту подводной лодки «Л-19» при боевых действиях с Японией.

Посмертно награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Михалев Александр Юрьевич, Отдел стандартизации:

В течение 1941-1945 годов с первого и до последнего дня находился в действующей армии на фронтах Великой Отечественной войны. Войну он начал на границе с Бессарабией и местечке Татарбунар. Он воевал под Ростовом, под Ленинградом, в 1943 году, после окончания курсов политработников он был направлен на Карельский фронт, где и воевал в Карелии и Мурманской области вплоть до окончания войны 9 мая 1945 года. Войну он закончил в должности начальника политотдела мотострелковой дивизии, которой было присвоено почетное звание Свирской. В 1944 году ему было присвоено звание полковника. В годы войны был легко ранен и тяжело контужен разрывом немецкого снаряда, получив тяжелую травму в области левой лопатки.

За боевые подвиги был награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», медалями «За освобождение Советского заполярья», «Победа в Великой Отечественной войне».

Участвовал в боях за освобождение Кавказа, Крыма, Украины, Беларуси.

С момента создания Организации СМЕРШ, был командиром одной из оперативных групп. Войну закончил в г. Данциг, после чего был направлен вместе с оперативной группой СМЕРШ в г. Вену. Далее служил начальником Особого отдела контрразведки на Дальнем Востоке (о. Итуруп, Курильские о-ва).

Награждён:

Орденом Отечественной войны I степени, двумя Орденами Отечественной войны II степени, двумя Орденами Красной Звезды.

Медалями:

За боевые заслуги;

За освобождение Кавказа;

За взятие Кёнигсберга;

За Победу над Германией.

Отмечен:

Почетными грамотами и благодарственными письмами за подписью И.В. Сталина, Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского.

Кашевская Елена Викторовна , управление строительного контроля и мониторинга качества дорожных работ:

До войны машинист паровоза в Витебске, в Орше работал с Константином Заслоновым. Перед Великой Отечественной войной окончил в Москве Коммунистический университет трудящихся Востока, перешел на партийную работу.

С началом войны и оккупации возглавил подпольную организацию Езерищенского района Витебской области. Езерище было занято немецкими войсками в два часа дня 17 июля 1941 года, оккупация продлилась два года и пять месяцев — до 19 декабря 1943 года.

По доносу соседа – полицая расстрелян в конце 1941 – начале 1942 года в Невеле Псковской области. Сведения о месте захоронения отсутствуют.

Исполняя должность военкома дивизиона сумел сплотить личный состав на борьбу с фашизмом. 29 сентября 1941 года при наступлении мото-мехчастей противника на г. Новомосковск на железнодорожную станцию Илларионово лично организовал оборону и руководил боем.

Несмотря на двойное ранение продолжал оставаться в строю и руководить боем. В тяжелой обстановке боя, вывел из него свою группу бойцов и командиров без потерь. 17 октября 1941 года его дивизион, действуя на участке 230 СД в районе Сергеевка Самарские пруды, оказался в чрезвычайно тяжелом положении. Не было горючего, три трактора вышли из строя. Материальная часть стояла под угрозой захвата противником.

Благодаря личным настойчивым действиям Военкома Педченко горючее было доставлено, тракторы восстановлены, и материальная часть спасена.

В наступательных операциях 37-й Армии, действуя на участке 253 СД личным примером мужества воодушевлял личный состав дивизиона на выполнение боевых задач по разгрому фашистских банд.

Представлен к Правительственной награде орденом «Красная Звезда».

Чалина Галина Степановна, Пермский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ»:

7 ноября 1943 года был призван в ряды Советской Армии в возрасте 17 лет (по возрасту еще не подходил, изменил день рождения на 3 месяца). Прошел полугодовую подготовку на радиста в 19-м танковом учебном полку в Нижнем Тагиле.

По завершении обучения присвоили звание сержанта, там же укомплектовали экипажи, получили прямо на заводе новый танк Т-34 с 85 мм пушкой, сухой паек и направились в эшелоне на фронт.

10 июня 1944 года поступил в распоряжение 3-го Белорусского фронта, командующий генерал армии Черняховский, во вторую гвардейскую отдельную танковую бригаду прорыва.

14 июня 1944 года батальон вступил в бой за освобождение Литвы в г. Вильнус.

Далее жестокие бои за освобождение Восточной Пруссии, города Калининграда (Кенигсберга), Куршской косы и Куршского залива в Балтийском море, где и закончилась война. Решил остаться в рядах Советской Армии, учился на офицера.

Награжден Орденами Красной Звезды, Отечественной Войны II степени, 2 медали «За Отвагу», «За боевые Заслуги», и еще 8 медалей.

Миронюк Виталий Петрович, управление внедрения цифровых технологий:

Ярославицкий Петр Владимирович, родился в с. Будки Почаевского района Тернопольской области.

5 мая 1941 года Петр Владимирович призван в Красную армию. Он воевал в составе 17 инженерно-саперного, ордена Красной звезды батальона, 32 инженерно-саперной «Кенигсбергской», ордена «Кутузова» бригады, участвовал в обороне Москвы. Был ранен под Витебском. После лечения снова встал в строй. Ему было присвоено воинское звание «Младший сержант».

После окончания войны с Германией, батальон Петра Владимировича был перевезен в Монголию, откуда прошли через горный хребет «Большого Хингана», где освободили Маньчжурию от японцев. Демобилизовался в Порт-Артуре 26.07.1946 на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 20.03.1946.

Награжден:

— медалью за отвагу;

— медалью за боевые заслуги;

— за взятие Кенигсберга;

— за оборону Москвы;

— за победу над Германией;

— за победу над Японией.

Короваев Илья Владимирович, Отдел развития перспективных технологий:

Короваев Николай Иванович родился 01.04.1915 года в д. Залесье Усть-Кубинского района Вологодской области. В 26 лет его призвали на фронт. И в самом начале войны, а именно в августе 1941 года, он попал в плен к немцам и находился в лагере до конца войны.

Трудно представить, что пришлось пережить ему там, в чужом месте: голод, холод, жестокое обращение. В мирное время Николай Иванович не любил рассказывать о том, как был в плену. Известно, в послевоенное время факт нахождения в немецком плену в биографии советского гражданина являлся чем-то постыдным, становился для него несмываемым позором, влекшим подозрения в предательстве и шпионаже.

После войны Николай Короваев вернулся домой и остался в своем родном Сокольском районе Вологодской области, в 33 года женился. У них родилось трое детей. Трудилсяфрезеровщиком на Сокольском РМЗ. Награждён Орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями.

Умер 21.04.1997 года.

Короваев Илья Владимирович, Отдел развития перспективных технологий:

Костюничев Дмитрий Николаевич родился в 1901 году в Сокольском районе Вологодской области.

Желание пойти на фронт и защищать Отчизну было велико, но его не брали из-за низкого роста, тогда он выпилил деревянные кубики и вставил их в ботинки, отчего стал выглядеть выше ростом. Взяли Дмитрия Николаевича только с третьего раза. Он ушел на войну в 1941 году.

Благодаря Короваевой Татьяне Ивановне в семейном архиве сохранились фотографии и документ – извещение, в котором говорится, что «красноармеец Костюничев Дмитрий Николаевич, уроженец Вологодской области Сокольского района Кадниковского с/о в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и умер от ран 22 февраля 1944 года…».

Служил он в 783 стрелковой дивизии.

Похоронен в Новгородской области. Это был 976-й день войны.

Вдовой осталась Костюничева Надежда Ивановна.

Короваев Илья Владимирович, Отдел развития перспективных технологий:

Костюничев Иван Дмитриевич родился 4 ноября 1926 года в д. Степановское Сокольского района Вологодской области.

В 1944 году после похоронки на отца ушёл добровольцем на фронт и до конца войны защищал Родину. Воевал в Заполярье.

После Великой Отечественной войны участвовал в войне с Японией.

Награждён медалями за Оборону Советского Заполярья, за победу над Японией, Орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями.

После войны женился и имел 2 детей. Работал в милиции.

Умер 13 декабря 1990 года.